Este viernes, 27 de febrero, se celebra el Día Internacional del Oso Polar (https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-oso-polar).

Desde el Museo de las Ciencias nos unimos a esta celebración, y dentro de la actividad de «El cielo del mes» os ayudaremos a buscar en el cielo a las dos Osas, y la manera de localizar la Estrella Polar.

También os recordamos que en el nuevo programa infantil de planetario Polaris (https://museocienciasclm.es/planetario/) podréis disfrutar, con los peques de la casa, como James, un pingüino turista del Polo Sur, y Vladimir, un divertido oso del Polo Norte, se encuentran en los hielos del Océano Ártico. Se hacen amigos, charlan sobre sus respectivos hogares y contemplan las estrellas juntos, preguntándose por qué es tan larga la noche en los polos. Como astrónomos novatos, tratan de resolver este misterio mediante el razonamiento y la observación, aplicando el método científico.

Venir a celebrar con nosotros este Día Internacional del Oso Polar.

El Cielo del mes, jornada astronómica gratuita y dirigida a todos los públicos.

Viernes, 27 de febrero de 2026

19:00 a 19:30 horas Sesión en directo en el planetario del Museo de las Ciencias CLM. Nuestro astrónomo nos contará qué objetos celestes y fenómenos astronómicos interesantes veremos este mes de marzo.

19:45 a 21:00 horas. Observación astronómica con AstroCuenca, en la plaza de Mangana en Cuenca, siempre que el tiempo lo permita.

Lo más destacado de este mes de marzo:

EQUINOCCIO DE PRIMAVERA. La palabra equinoccio proviene del latín y quiere decir «igual duración»

El 20 de marzo a las 15:46 hora peninsular comienza la primavera en el hemisferio norte.

El equinoccio tiene lugar dos veces al año, marzo y septiembre y marca el inicio de la nueva estación. Cuando sucede, el día y la noche tienen la misma duración ya que los dos polos de la Tierra estarán a la misma distancia del Sol. En ese día, en cualquier lugar del planeta, el Sol permanece doce horas por encima del horizonte y otras doce por debajo, por lo que la noche durará lo mismo que el día.

CAMBIO DE HORA

La madrugada del día 29 de marzo, la noche del sábado 28 al domingo 29, tendrá lugar el cambio de hora. Es el conocido como horario de verano. Como es habitual, el último fin de semana de marzo tendremos que adelantar nuestros relojes una hora, con lo que a las 02:00 h. pondremos nuestros relojes a las 03:00 h.

ECLIPSE, no visible desde España.

Eclipse lunar total, día 3, en Norteamérica y el oeste de Sudamérica..

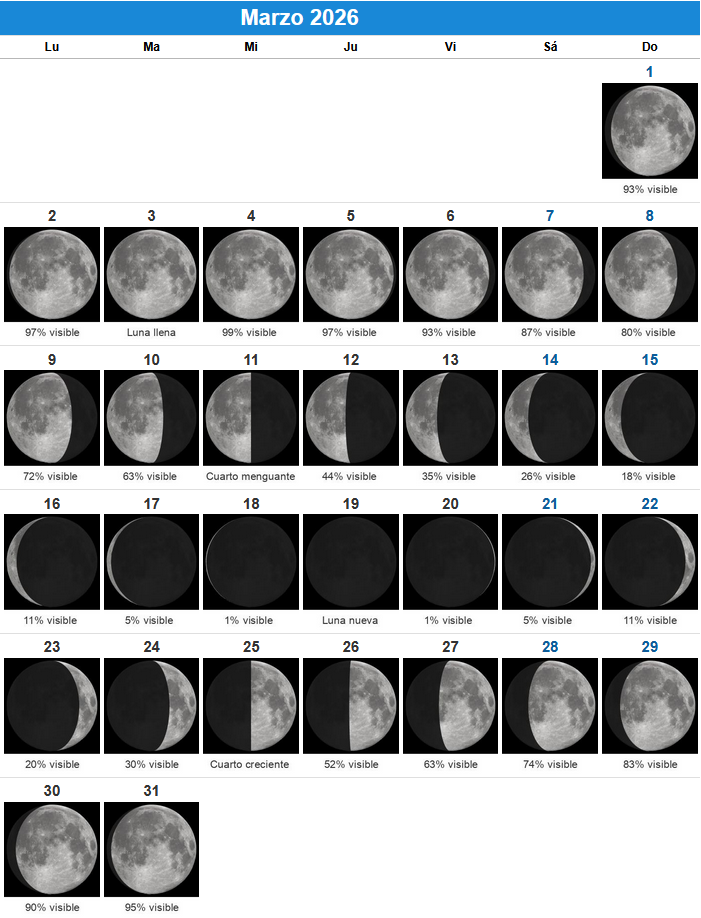

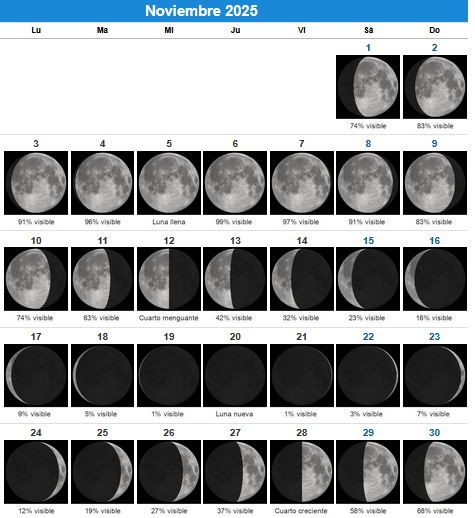

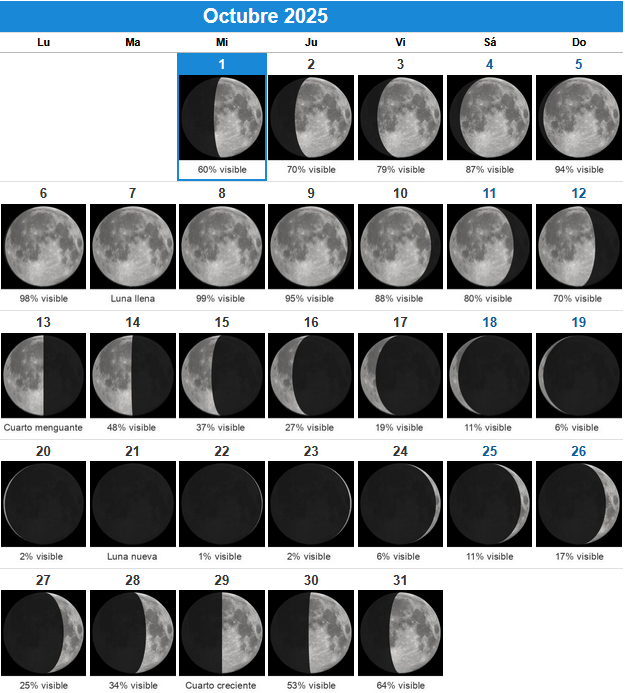

LA LUNA EN MARZO

LUNA LLENA. Día 3, en Leo.

LUNA NUEVA. Día 19, en Piscis.

PERIGEO. La distancia más cercana entre la Tierra y la Luna. Día 3 con una distancia de 366.858 km, en Aries.

APOGEO. La distancia máxima es de 404.385 km, será el día 10, en Escorpio.

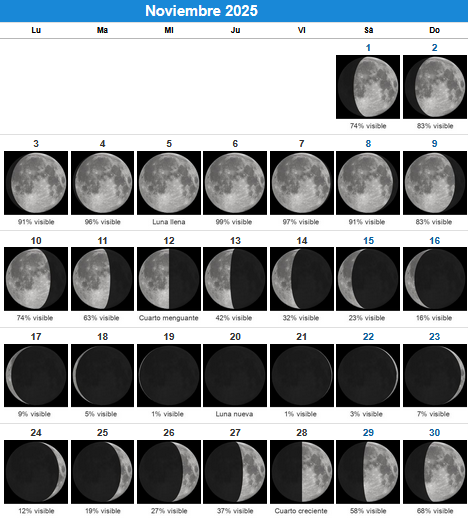

CALENDARIO LUNAR